我的生活作息非常不正常,我甚至無法告訴你,我每天大概何時起床,何時就寢,連三餐時間也不固定。每個月約有一半的時間是日夜顛倒,曾經試過N次(N>10)要固定作息時間,但總是撐不到七天。

主要原因是我如果沒睡飽就無法工作,不然效率會很差很差。多年前剛搬回南部時,我媽很堅持我三餐一定要和家人一起吃,所以那時常常做一件傻事:起床為了吃飯,吃完再回去繼續睡。後來我真的受不了,叫我媽不要再逼我了,終於我可以按自己身體的步調作息。

每次看Okapi的〈譯界人生〉單元,我都非常羞愧,發現不少譯者作息跟上班族一樣規律,我真的沒有辦法,我頂多只能維持「平均值」很規律,亦即每天平均下來,不管分幾段睡眠,平均都一定要睡飽九小時(有時會一天睡六小時,但隔天就會睡十幾小時,但總之,平均就是九小時)。

由於各種作息時間都嘗試過,我覺得工作效率最好的作息是三四點起床,五六點運動吃早餐,工作,晚上六七點就寢(我家都六點就吃完晚餐了),但問題是這種固定作息,我頂多只能撐三天。再加上現在眼力比較不行,有時眼睛一疲勞,我就關機了。

前陣子看了《創作者的日常生活》,我很喜歡瞭解大家的日常作息,所以還滿喜歡這本書的。裡面最勵志的,應該是這裡節錄的兩篇。這本書其實內容很少,但因為有聲書切了161段(收錄161個人),我想到就偶爾聽幾段,所以很久才聽完。不過,我聽完有聲書後,決定去買中文版放在書桌前,工作厭煩時就複習幾頁,那些人的小故事確實對SOHO有不錯的啟發。

我非常喜歡看「如何養成習慣」的書,這些年來陸續看了《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》《這一天過得很充實》《管理你的每一天》《創作者的日常生活》等等。其中《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》及《創作者的日常生活》深得我心。不過,說實在,上述每一本都沒有幫我達到養成習慣的目的,直到最近看了《Better Than Before》,終於大受啟發。

我目前為止,唯一養成的習慣是運動,但那是我兩年前為了走出人生低潮,意外養成的習慣。不過,我是非常兩極化的人,有些事情很規律,有些事情很不規律。

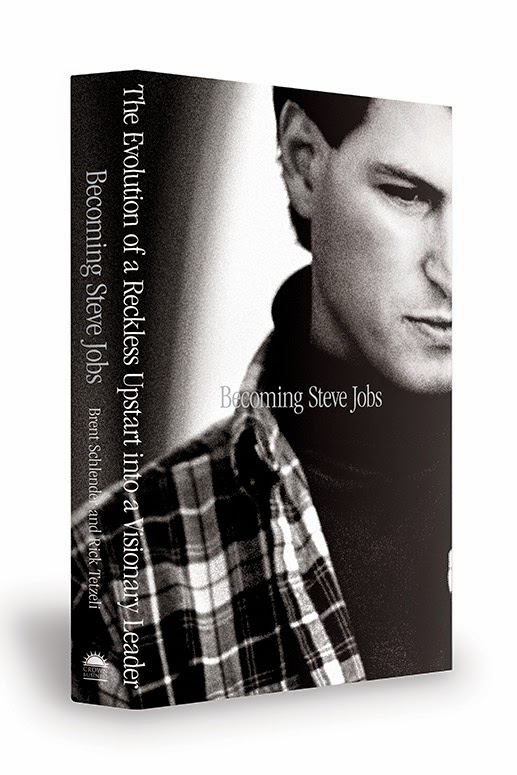

賈伯斯和佐克伯是每天穿同樣的衣服,我則是曾經連續兩年以上每天吃同樣的早餐。大學有兩年多的時間,每天早餐都吃一杯麥片,一片吐司,一顆葡萄柚,直到畢業,搬離宿舍,我才終止那個慣性。但是,我開始上班以後,曾經有一年多,天天早上用鬆餅機做鬆餅(我也不知道我為何那麼堅持),直到一年多以後,那台鬆餅機壞了,我才終於罷休。接著連續兩三年,我每天早上都吃納豆配白飯,直到搬回南部,發現買納豆有點麻煩,才又中斷。

《Better Than Before》不是教你該養成什麼習慣,它是先教你判斷你的個性傾向,然後對症下藥,教你如何養成適合你自己的習慣,我覺得非常受用。作者是認真魔人,所以研究了很多方法和理論,還做了實驗,我覺得幫讀者省了很多功夫,非常適合想好好整頓一下個人生活的人。